На Первом канале вышел сюжет о Нескучных уроках, которые проводит Фонд им. В. П. Астафьева в школах Красноярска.

Ушел из жизни друг Виктора Петровича, критик, писатель, искусствовед Валентин Курбатов.

Человек необыкновенной яркости, таланта, не только литературного, но и человеческого, он был настоящим украшением всех наших Яснополянских встреч. Он был постоянным участником поэтических фестивалей в Михайловском. И он сам был словно озарен внутренним светом Пушкина и Толстого.

Урок, посвященный творчеству великого поэта.

Александр Сергеевич Пушкин придет на урок литературы САМ. И сам, без учебников и книг расскажет детям как он рос, как учился, как начал писать стихи.

К примеру интересен тот факт, что до 6 лет он не говорил по-русски. Только на французском. Расскажет про лицей, первую влюблённость, про неудачи в математике. Вместе с Пушкиным урок будет проводить историк. Но главное — это мастер классы!

Мастер класс по рифмоплетению. Сам Пушкин научит писать стихи и покажет как это делать.

Мастер класс по фехтованию, любимому предмету лицейской поры. Участвуют все мальчики класса. И лучший будет вызван на поединок.

Мастер класс — урок по играм того времени. Во что играли дети в лицее на переменках (если остаётся время).

Мастер класс по балам для девочек. Искусство реверанса и язык веера. На бал приглашаются все девочки класса. И каждая повальсирует с Пушкиным.

Мастер класс. Расстановка. Как произошла дуэль. Из детей выберем Пушкина, Дантеса, Секундантов. Выдадим игрушечные пистолеты (муляж того времени). И дети увидят какие правила были на дуэли и почему пуля попала в живот (верхнюю часть бедра), что значит команда «к Барьеру!»

И итоговый мастер класс — умение писать пером гусиным и тушью вензеля и автограф Пушкина. Писать пером сложно. И сначала получается не у всех.

Бонус — блины от Пушкина. Блины были любимым блюдом Александра Сергеевича. Он мог съесть их 30 штук за раз.

В уроке участвуют актеры театра Пушкина

Роль Пушкина исполняет заслуженный артист края Никита Косачев.

Урок для 1-10 классов. Урок идет 40-45 минут. Нужен проектор, экран. Вест реквизит привозит фонд.

Заявка на проведение урока

В заявке укажите:

- Количество классов;

- Адрес школы, телефон и эл. адрес организатора, ФИО;

- Количество детей в классе;

- Желательное время для проведения урока.

И отправьте по адресу: dasha-mosunova@yandex.ru

Друзья, стартовал конкурс чтецов среди школьников города Красноярска по произведениям В. П. Астафьева!

Положение о конкурсе. Председатель жюри — писатель Тарковский Михаил Александрович.

Состав жюри:

- писатель Марина Олеговна Савинных — 9, 10, 11 классы;

- литератор, член союза журналистов, писатель, гл. редактор журнала «День и ночь» Вадим Наговицын — 6, 7, 8 классы;

- филолог Зинаида Дудина — 4, 5 классы;

- актер филармонии, диктор «Радио России» Дмитрий Васянович — 1, 2, 3 классы.

Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются с 15 февраля 2021 до 1 апреля 2021 года (включительно) по электронной почте.

С 2 по 17 апреля — подведение итогов. Награждение пройдет либо в очной, либо в заочной форме и будет приурочено ко дню рождения писателя — 1 мая.

Урок подходит лучше всего для детей 5, 6, 7, 8, 9 лет идет 40 минут минут и делится на 3 модуля.

Первая часть спектакля. Неизвестные и интересные факты из жизни Виктора Петровича Астафьева. Листаем фотоальбом Виктора Петровича. Акцент на его детстве. О трагедии, что произошла в детстве. О природе, что окружала его. Что за растения и птицы жили в Овсянке.

Ведущая урока — Мосунова Дарья, директор фонда, лично была знакома с писателем и долгое время общалась с его женой. Или приглашенный историк Сергей Андреевич.

Или Зинаида Дудина — кандидат исторических наук, преподаватель СФУ, на пенсии.

Вторая часть урока. Актриса театра кукол показывает мини спектакль Стрижонок скрип.

Перед детьми разворачивается мини спектакль (актрисе перед началом надо переодеться в красивый театральный костюм). Цель актера — в одном лице показать несколько героев рассказа.

Третья часть. Актриса играет с детками в игры. Для этого она привозит кукольных героев.

Детей ждут сладкие мини призы за правильное угадывание героев рассказа.

Рефлексия на услышанном — важная часть.

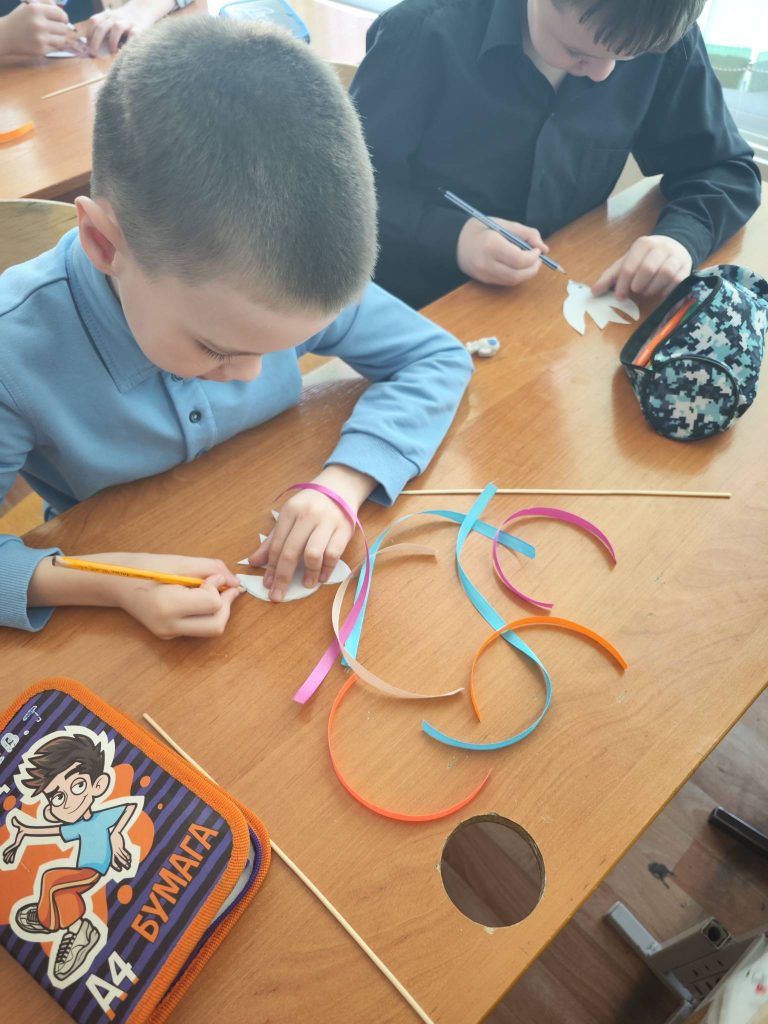

Четвертая часть. Мастер класс. Дети делают стрижей на палочках с лентами. Все материалы фонд привозит с собой. От детей просим только карандаши цветные или фломастеры

Лауреат Хрустальной маски, актриса театра кукол — Татьяна Петровна Сёмкина.

Лауреат Золотой маски — актриса театра Пушкина Мария Алексеева

Цель урока. Дети маленькие знакомятся с прозой писателя, развивают фантазию, развивают моторику, учатся театральному искусству.

Заявка на проведение урока

В заявке укажите:

- Количество классов;

- Адрес школы, телефон и эл. адрес организатора, ФИО;

- Количество детей в классе;

- Желательное время для проведения урока.

И отправьте по адресу: dasha-mosunova@yandex.ru

Урок подходит лучше всего с 2 по 9 класс, идет 45 минут минут и делится на 3 модуля.

Первая часть урока. Неизвестные и интересные факты из жизни Виктора Петровича Астафьева. Листаем фотоальбом Виктора Петровича. Акцент на его детстве. Как жили 100 лет назад в Овсянке.

Ведущая урока — Мосунова Дарья , директор фонда, лично была знакома с писателем и долгое время общалась с его женой. Или приглашенный историк Сергей Андреевич.

Вторая часть урока. Актер ТЮЗа или Филармонии читает рассказ «Конь с розовой гривой».

Перед детьми разворачивается мини спектакль.

Цель актера — в одном лице показать несколько героев рассказа.

Третья часть урока. Обсуждение нравственных моментов рассказа.

Почему бабушка простила. Кто был миротворцем.

Подарок — всем пряник конем.

Либо вариант

Мастер-класс по росписи сливочных ванильных пряников. Дети расписывают пряник глазурью. Розовой и белой. Для этого все необходимые аксессуары организаторы привозят с собой.

Урок участвовал в фестивале уроков, проводимых Центром повышения квалификации города Красноярска и получил золотую медаль. А также урок был показан в октябре 2017 года на факультете начальных классов, где получил высшую оценку ректора Педагогического университета и диплом.

Урок в 2024 году получил рекомендательное письмо от уполномоченного по правам ребенка Мирошниковой И. Ю.

Урок был проведен в Москве, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле где также получил высокую оценку. Кроме того, краткий урок был показан в центре международных связей Лаоса.

Актеры урока — заслуженный артист края, диктор Радио России, ведущий Краевой филармонии — Дмитрий Васянович

Лауреат Хрустальной маски, актриса театра кукол — Татьяна Петровна Сёмкина.

Заявка на проведение урока

В заявке укажите:

- Количество классов;

- Адрес школы, телефон и эл. адрес организатора, ФИО;

- Количество детей в классе;

- Желательное время для проведения урока.

И отправьте по адресу: dasha-mosunova@yandex.ru

Интервью с маленькой писательницей, лауреатом премии Астафьева.

Кстати, хотим заметить, что Творческая работа Екатерины была отправлена на конкурс библиотекой-филиалом №4 ГУ ЛНР «Центральная библиотека города Алчевска», заведующая библиотекой-филиалом №4 Тамара Анатольевна Журавлева. Катя активная читательница. И именно библиотека посылает ее работы на различные конкурсы.

1. Добрый день. Скажите, когда вы написали первый рассказ? Помните его?

Мой первый рассказ — Дневник кота. В школе нам задали проект, а я придумала сделать журнал о кошках. А потом я решила в конце журнала написать дневник кота — смешной рассказ от лица моего питомца Кузи. В нём почти все истории происходили в реальности, но я описала их шутливо, поэтому рассказ оказался смешным и интересным.

2. Как отнеслись родители, школьники?

Родители отнеслись хорошо, поддерживали, особенно мама. Поэтому она возит меня за 40 км в другой город в литературную студию. А вот моим одноклассникам было всё равно, чем я занимаюсь, но когда я сменила школу — новый класс меня поддерживает.

3. Знают ли школьники, что вы пишите прозу?

Да, в школе знают, что я пишу рассказы, и я читала им свои произведения.

4. О чём вы мечтаете?

Материально — я хочу фотокамеру, так как я веду блог о другом своём питомце — собаке. А если для души — пожать руку Владимиру Владимировичу Путину и дать почитать ему свои рассказы, а так же поехать в «Сириус» — образовательный центр в России, а через 2 года поступить на сценариста в Питер.

5. Кем вы хотите стать?

Я хочу стать сценаристом.

6. Вы бы хотели жить в серебряном или золотом веке поэзии?

Нет, мне нравится 21 век.

7. Кто ваш кумир в прозе?

Из классиков — Лермонтов и Паустовский. Из новых писателей — Наталья Щерба.

8. Где вы берете настроение? Вдохновение?

Настроение — от погоды, когда идёт дождь, от моего окружения, эмоций. Вдохновение — после просмотренного фильма, прочитанной книги, но больше всего — от прослушанной музыки.

9. Какие ваши любимые места? Расскажите о них?

Мне больше всего понравился Питер с его дождями, архитектурой, спокойствием. Так же одно из любимых мест — Батуми, с красивыми горами, теплым морем. Но самое любимое — мой дом, где тепло и пахнет вкусным чаем и выпечкой.

10. Читали ли вы Астафьева? Какое произведение полюбили и почему?

Читала, понравился «Конь с розовой гривой»

11. Что вы сейчас читаете? Находите ли время для этого?

Сейчас сложная учёба, конец семестра, я больше пишу и рисую.

12. Расскажите о своей семье. Как вас и кто воспитывал?

У меня брат, мама и папа, а еще к нам часто приезжает бабушка. А еще я считаю частью моей семьи крёстную тётю Лену, которая для меня много значит, и моих питомцев — кота и собаку. Воспитывали родители, и бабушка с дедушкой. С дедушкой я проводила очень много времени, и ему я очень благодарна. Дедушка мне очень много читал, и очень жаль, что его не стало 6 лет назад, и он не увидел, чего я уже добилась в литературе. Поэтому эту очень значимую победу я бы хотела посвятить ему.

13. Расскажите о своём наставнике.

Моего наставника зовут Сергей Никифорович Зарвовский. Он руководитель моей литературной студии «Росчерк пера» города Луганска и очень хороший человек.

14. Как вам живётся в такое сложное время, ведь Луганск был в зоне войны?

Во время военных действий я с мамой и братом уезжала из города, но у бабушки каждый день взрывались снаряды и я очень за нее переживала. Поэтому я не люблю писать о войне.

15. Как и что изменилось с вас в эпоху коронавируса?

Для меня карантин — самое тяжелое время, бесконечные дни, словно в тумане.

16. Хотели бы вы заниматься только прозой?

У меня есть еще другие хобби, особенно рисование и фотографирование, ведение блога.

17. Если бы была ваша миссия спасти мир, то как бы вы спасли его?

Мне сложно ответить на этот вопрос.

18. Скажите несколько советов тем, кто хочет писать прозу и боится это делать?

Главное — не бояться и верить в себя. Но мне самой иногда этого не хватает.

19. Пробовали ли вы писать в других жанрах?

Да, я пробовала писать ужасы, и про любовь, но для меня это сложно. Самым моим любимым жанром по-прежнему остаётся фэнтези.

Благодарю за интервью и высокую оценку моего творчества. Для меня очень приятно и почётно получить такую премию.

Новиков Илья Александрович, лауреат в номинации «Поэзия» в 2020 году, Абакан.

1. Добрый день, Илья. Портал фонда Астафьева рад вас поздравить с премией. Помните, во сколько вы начали писать стихи?

Ответ: Здравствуйте! Спасибо вам! Такая серьёзная награда для меня является настоящей неожиданностью и достойным примером того, что мои способности, мой голос, моё слово имеют ценность в мире современной поэзии. Первые стихи я, к своему удивлению, пробовал писать в 12 лет, но это были даже не первые неуверенные шаги, а скорее баловство.

2. А первое ваше стихотворение. Помните? Не читали ли вы его родителям? И как они отнеслись?

Ответ: Первые более-менее серьёзные стихотворения, на тему мажорно-минорной романтической лирики, я писал в 18 лет. Нет, никому не читал и не показывал. Это было больше для себя, чем для демонстрации кому-либо.

3. В биографиях пишут, что вы стали сочинять под гитару песни. Как сейчас у вас обстоят дела с музыкой. Пишите ли вы песни? Наверное, вы были первый парень в школе?

Ответ: Был такой период, я даже был частью коллектива. Мы выступили на фестивале «СОРОКА», кажется в 2014 году, после чего прекратили своё существование. Сейчас играю для своего удовольствия. Иногда что-то пишу, но серьёзное занятие музыкой требует больших ресурсов времени и сил, которых у меня уже нет в нужном количестве. В школе я наоборот был неприметным и тихим. В школьные годы весь внутренний огонь ещё тихонько тлел, не вырываясь наружу.

4. Кстати, про школу. Как вы учились в школе?

Ответ: Учился средненько, потому что мне тяжело давались точные науки, а физику я просто не понимал, но не по вине учителя. Физическая культура и различная массовая деятельность тоже не нравилась, потому что не любил, когда на меня обращают внимание.

5. Все поэту влюбчивые люди. Вы влюбчивый человек? Любовь является ли для вас темой вдохновения?

Ответ: О да, ещё как. Чаще всего это был коктейль из ярких эмоций и тёплых ощущений с тяжёлым похмельным синдромом. Но в последнее время любовь меня не тревожит, поскольку я избавился от некоторых заблуждений и неправильных взглядов, которые делали меня несчастным.

Я думаю, причина моей влюбчивости во многом кроется в заблуждениях, осевших во мне по причине кинематографического бума, который пришёлся на годы моего детства (90-ые). В кино это всегда подаётся как безусловное счастье, не требующее работы над собой, и нечто главное в жизни, доступное якобы лишь избранным. Кино, как и любой источник внешней информации, формирует сознание, действуя на восприятие реальности. Поэтому, на мой взгляд, впечатлительным юным людям время от времени необходим некий отрезвляющий курс для адаптации к реальности, чтобы не витать в облаках (смеюсь). Иначе можно упасть и ушибиться, даже не поняв, что пошло не так, потому что делал вроде всё «правильно».

6. В стихах отмечают вашу образность. Вы делаете акцент больше на рифму или на образ? Долго ли приходится искать точный образ?

Ответ: Чаще всего сначала мне приходит образ, а потом я подыскиваю рифму. Из-за отсутствия образования в области стихосложения, я как слепой котёнок — наощупь выбираю слова, рифму и образы. Работаю интуитивно, если так можно сказать.

Самообразование в этой области не даёт мне ощутимых результатов, скорее больше запутывает. Наверное, я просто не нашёл своего учителя или критика. Однажды мне посчастливилось слушать публициста и критика — Сергея Станиславовича Куняева, заместителя главного редактора журнала «Наш Современник». Его анализ и глубина проникновения в материал меня сильно впечатлили.

7. Одна из ваших тем — Человек в современном обществе. Как живется молодому человеку в современном мире сейчас, и как, по словам родителей, раньше — можете, сравнить?

Ответ: Раньше была уверенность в завтрашнем дне и настоящая дружба народов, лучшее в мире образование, равноправие, множество подвигов и свершений, которыми гордились с самого детства. Сейчас в кумирах у молодого человека, скорее всего, эпатажные исполнители, раздутые интервьюеры и разные блогеры, которые формируют мнения и личность будущей нации.

Некоторые родители, если вообще участвуют в жизни своих детей, стараются дать им достойное воспитание. Однако случается такое не всегда, поскольку сейчас у каждого свои проблемы и, по большому счёту, каждый сам за себя. Надо ли это контролировать и как-то противостоять? Надо ли воспитывать молодёжь? На мой взгляд — жизненно необходимо.

8. Что вам не нравится в современном мире?

Ответ: Основные темы, которые транслируются сейчас в головы молодёжи — культ денег, призывы к примирению с врагами СССР и очернение союза любыми способами, порицание патриотизма, мода на терпимость и псевдоуникальность, замыкающая человека на себе. Мне кажется, формируют эти мнения те силы, которые не желают возвращения социализма, либо желают поделить оставшиеся ресурсы государства в целях личного обогащения или обогащения заказчиков.

Основная повестка, как мне кажется, сейчас звучит так: «твоя жизнь — твои проблемы». И ещё такой вариант: «Не парься, а если что-то не нравится — проходи мимо». Очень цинично. Массы разобщены, а проблема голода, которую можно решить за несколько дней, так никуда и не делась, поскольку решать её никому не выгодно. Проблема дорогостоящей медицинской помощи также может быть разрешена не одним лишь путём пожертвований. А на горизонте уже вовсю стоит проблема жилья.

Капиталистический строй не может развиваться, без поглощения новых территорий и/или ресурсов. На памяти человечества уже 2 мировые войны, а сейчас мир стоит на пороге третьей, но, многие предпочитают не париться.

9. Как изменилась ваша жизнь за этот год?

Ответ: Из-за пандемии? Никак не изменилась, поскольку работаю я удалённо. В 2020 году прочитал несколько новых книг, посмотрел несколько новых фильмов, удостоился публикации в Литературной Газете и стал лауреатом премии имени Виктора Петровича Астафьева.

10. Вы живете в Абакане. Какие ваши любимые места?

Ответ: Мне нравится Район центральной почты, Преображенский парк и набережная на Северном проезде. У нас небольшой город, но благодаря заслугам бывшего мэра, Николая Генриховича Булакина, в нём есть много достопримечательностей и уютных мест.

11. Не хотели бы вы переехать в Москву? Литературная жизнь у вас в Хакасии достаточно бурная?

Ответ: Если бы хотел, наверное, уже бы жил там. Я однажды был в Москве проездом, но мне не понравился темп и атмосфера столичного мегаполиса. Литературная жизнь в Хакасии живёт благодаря Дому Литераторов Хакасии. Проводятся разнообразные мероприятия, писатели и поэты посещают разные города и сёла, знакомят молодёжь с местным творчеством и особенностями культуры коренного народа.

12. Скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Ведь поэзией заработать сложно.

Ответ: Уже 7 лет я работаю копирайтером, удалённо. Пишу информационно-продающие тексты на разные темы для сайтов заказчиков. Считаю, что труд обязателен, поэтому не поддерживаю авторов, которые предпочитают заниматься лишь поисками вдохновения, вместо работы.

13. Были ли случаи, когда поэзия смогла спасти вас? А были ли случай, когда вы проклинали себя, что умеете писать?

Ответ: Спасти? Нет. Спасти меня могут только специальные службы, неравнодушные люди и, конечно, я сам. Проклинать себя за имеющиеся способности? К счастью, такой глубокой рефлексией я не страдаю.

14. Каких современных поэтов вы бы отметили? Кто из них повлиял на ваше становление?

Ответ: Поскольку я рос на музыке, то могу назвать достаточно много зарубежных и отечественных исполнителей, повлиявших на меня. Что касается поэзии, из школьной программы понравились «Мцыри» М.Ю. Лермонтова, «Незнакомка» Александра Блока и поэма «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского. Творчеством Есенина, Клюева и Маяковского заинтересовался позже.

Из современников могу выделить Виктора Кирюшина, Андрея Лысикова, Татьяну Вольтскую. Как правило, мне нравится одно-два стихотворения из авторской подборки, поэтому сложно сформировать список самых повлиявших на моё становление авторов.

15. Скажите, пожалуйста, захотели бы вы жить в серебряном или золотом веке поэзии, и почему?

Ответ: Я считаю, нужно жить здесь и сейчас, наслаждаясь тем массивом творчества, которое нам оставили предки, и равняться на лучших авторов, если вы тоже пишете.

16. С кем бы из классиков, ныне не живущих, вы бы с удовольствием встретились, о чем бы вы его спросили?

Ответ: Хороший вопрос. О классиках много написано, в том числе целые биографии. С Шекспиром, наверное, хоть мы бы и не поняли друг друга. А если из русскоязычных авторов, то с Сергеем Есениным, пожалуй. Спросил бы его, что произошло в «Англетере», в ту роковую ночь, с 27 на 28-ое декабря 1925 года.

17. А если бы это был Пушкин — пять вопросов, которые вы бы ему задали?

Ответ: Спросил бы, есть ли новые произведения (смеюсь). Я на самом деле настолько тёмный человек в литературе, что плохо знаком творчеством Александра Сергеевича. Прошу прощения, если разочарую кого-то своими вопросами.

Наверное, я бы спросил у Пушкина, доволен ли он нынешней Россией, считает ли он кого-либо из современников достойным звания поэта, был ли он уверен в том, что будет убит молодым. Конечно, интересно было бы узнать его мнение о своих стихотворениях и получить совет для дальнейшего творческого развития.

18. Вернемся к Астафьеву, ваше любимое его произведение, почему?

Ответ: К сожалению, я далеко не всё читал у Виктора Петровича, но хорошо знаком с его малой прозой. Мне врезался в память рассказ «Бабушка с малиной». Хоть вначале повествования и произошла неприятность, но сообща люди помогли пожилому человеку. Здорово, когда литература учит доброте и отзывчивости. В современной жизни этого слишком мало, а люди, на мой взгляд, нуждаются в отзывчивости, доброте и поддержке.

19. Скажите, а что нужно сделать, чтобы поэты жили в стране, как богатые люди. И нужно ли это? Всегда ли поэт должен быть нищим, бедным, но романтичным?

Ответ: Насколько я знаю, сейчас как раз рассматривается идея официального введения таких профессий, как писатель и композитор. Здесь очень важным моментом является система оценки такого труда и квалификация специалиста, то есть получение обязательного образования. Если главным оценочным фактором будет только лишь объём и регулярность выхода произведений, то за стабильным окладом выстроятся очереди новоявленных «писателей».

Поощрять авторов важно и необходимо, но оплачивать из налогов граждан регулярную зарплату за произведения, в которых некоторые авторы наверняка будут очернять память предков, поскольку повестка такая в последнее время активно насаждается, дело сомнительное и даже опасное. С другой стороны, много ли можно написать на пустой желудок? Вопрос сложный. Поэтому постараюсь посмотреть на проблему под другим углом — важно поддерживать социальными выплатами не только авторов, но и всех малоимущих граждан.

Считаю, что романтичность не зависит от состоятельности. Главное быть добросовестным, деятельным и богатым внутренне. А поскольку поэзия, на мой взгляд, является больше хобби, чем профессией, то всегда следует заботиться о наличии основного или хотя бы малого заработка. Я лично не поддерживаю стремление сделать поэзию источником своего дохода, поскольку в таком случае качество неизбежно будет размываться количеством.

20. Не хотели вы попробовать себя в других жанрах? И над чем вы сейчас работаете?

Ответ: А я никогда не ограничивал себя в творчестве. С детства люблю рисовать, вырезать, лепить из пластилина. В последние годы, время от времени, увлекался рисованием, писал музыку, играл в двух любительских театрах, «Эгоист» и «Белый рояль», а также пробовал себя в прозе.

Летом написал поэму, основанную на хакасской легенде о великой матери Хуртуях, а также серию стихотворений, посвящённых переломным моментам в истории религии нашей родины. Совсем недавно спонтанно получилось создать серию коротких рассказов для детей. Прочитал дочке перед сном, ей очень понравилось. Теперь вот появился план сделать из этих рассказиков целый спектакль, чтобы показывать маленьким зрителям в детском театре.

У меня уже несколько лет лежат две начатые рукописи, но проза всегда требует много времени, дополнительных знаний и определённого настроения. Придёт время, и я закончу эти работы, если не вырасту из них.

Надеюсь, всё получится!

29 ноября, в день памяти Виктора Астафьева, в Красноярске объявили лауреатов Всероссийской премии имени великого русского писателя. Победителем в номинации «проза» стал иркутянин Андрей Антипин.

О том, как воспринял эту новость, об отношении к знаменитым сибирякам Астафьеву и Распутину, о любимом авторе и своей жизни в посёлке на берегу Лены, а также о многом другом он рассказал в интервью, которое предлагается вниманию читателей.

– После школы вы поступили учиться на факультет биологии и охотоведения Иркутской сельскохозяйственной академии, а не на филфак, который в итоге окончили. Что определило первоначальный выбор и почему всё-таки стали филологом?

– О существовании такой науки, как филология, в школьные годы не знал. Но в любом случае рванул бы в охотоведы, потому что примерно с 7-го класса мечтал стать государственным инспектором в сфере охраны природы. Стать словесником — такой мечты не было. Можно сказать, выбрал филфак от безысходности, потому что охотоведа из меня не получилось — вынужден был покинуть факультет, проучившись полгода…

– И почему?

– На то были свои причины. Не хотелось бы распространяться. Могу лишь сказать, что когда спустя несколько лет в Иркутской сельхозакадемии прошли чистки на предмет коррумпированности преподавательского состава и всевозможного начальства, и по местному ТВ были показаны кадры задержания известной мне особы, выполнявшей роль связного, я почувствовал пусть запоздалое, но удовлетворение. Справедливость восторжествовала. Правда, прежде я похоронил юношескую мечту.

– Заочно учились на филфаке, теперь вы профессиональный филолог. Помогло это вам в писательстве? Или это скорее для общего образования? Легко ли давалась учёба? Вы ведь ещё и работали… Словом, как справлялись?

– Факультет филологии предпочёл, потому что из всех доступных в Иркутске он более всего отвечал моим писательским амбициям, которые к тому моменту дали знать о себе со всей определённостью. Жил бы в Москве или имел соответствующую возможность — подал бы документы в Литинститут.

Впрочем, на писателя, как принято считать, не учат. Вот и филфак если чем-то и помог мне, то в плане общего теоретического знания о русском языке и русской литературе. Практические навыки приобретал сам.

Учился заочно, работая сторожем в Доме культуры родного посёлка. Понятное дело, вопрос о том, насколько трудно совмещать работу с учёбой, никогда не стоял.

Учился хорошо, игнорируя неинтересное или противное моему сердцу, и с увлечением отдавался тому, что находило отклик в душе. Для примера: зарубежную литературу недолюбливал — за атеизм и практицизм как две основные мировоззренческие доминанты в западной культуре. Поэтому за пятёрками по этому предмету не гонялся; в дипломе, если не ошибаюсь, напротив графы «зарубежная литература» значится «удовлетворительно». А вот русская классика была моей Родиной…

– Интересно, какие писатели были вашими любимыми до поступления в вуз и какие после? Как вообще изменились ваши вкусы? Или не изменились?

– Любимым писателем для меня всегда был Иван Бунин. Факультет не отвратил меня от этого имени, и на том спасибо. А вообще мои «вкусы» за время учёбы на филфаке, безусловно, развились. Но развитие шло скорее на углубление, чем на расширение. Нет, я, конечно, узнал много нового, открыл для себя ранее неизвестные мне персоналии, вообще поднаторел в некой необходимой для писателя культурной географии. Но сейчас так сразу не вспомню, в кого, в какого конкретно поэта или прозаика филфак «влюбил» меня так, чтобы эта любовь жила в моём сердце до сих пор. Я пришёл в университет со своими большими и малыми любовями, с ними и отправился в большую жизнь.

– Ваша мама — библиотекарь. Это, наверное, она привила вкус к чтению? Что посоветуете читать детям? Можно прямо список. И почему?

– Мама, безусловно, воспитала во мне любовь к книгам. В раннем детстве мама читала мне русские народные сказки, что-то из классики, в основном стихи. Имён, к сожалению, почти не помню, был слишком мал. Вразброс: Пушкин, Ершов, Андерсен, Бажов, Агния Барто, Михалков… Из того, что осело в памяти, когда я стал старше, могу назвать «Эмиля из Лённеберги» Астрид Линдгрен, её же «Малыша и Карлсона» в переводе Лунгиной (научившись читать, зачитал эту книгу в хлам), книги об индейцах, о первобытных людях. Сам уже читал — по маминому наставлению — любимейшего Эрнеста Сетона-Томпсона («Маленькие дикари»), «Робинзона Крузо» Дефо, культовые повести Аркадия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица», сибирского детского писателя Геннадия Михасенко — повести «Кандаурские мальчишки», «Неугомонные бездельники», «Я дружу с Бабой-Ягой»… Из появившегося в девяностые помню «Приключения Печенюшкина», мне подарили эту книгу на день рождения (тогда ещё дарили книги!). Астафьевское «Васюткино озеро» — тоже из детства, но это уже школьная хрестоматия. Книг было много. Назвал те, что вспомнил сразу, не напрягая памяти.

Но советовать наверняка могу только русские сказки и сказки великих писателей мира (того же Андерсена), русскую и мировую детскую классику. Обязательно — стихи!

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегонький конь,

И снег, до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Всё, всё настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы,

Те честные мысли, которым нет воли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы и боли,

В которых так много любви!

«Буря небо мглою кроет…», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Несжатая полоска» того же Некрасова, есенинская «Берёза» — как без этого можно жить? Зачем вообще появляться на свет, если над вашей кроваткой не прозвучат эти волшебные слова? Это — обворованное детство, печальная участь духовного кастрата.

А почему сказки и классику, понять очень просто. Достаточно почитать современные псевдохудожественные поделки, адресованные детям, посмотреть мультики с фиолетовыми уродами в качестве главных действующих лиц, полистать детские комиксы, вызывающие в памяти триллеры Хичкока, как желание вернуться к старым добрым книгам придёт само.

– С каких лет вы начали писать? И как отреагировали близкие?

– Писать начал рано. Точку отсчёта не назову, поскольку трудно определить, что есть начало и правильно ли в качестве такового полагать собственно процесс записывания своих мыслей на некий носитель, будь то тетрадь или забор. Писателем становятся раньше, и этот дописьменный, подсознательный период, вероятно, и следует считать стартом.

От близких скрывал, хотя все знали о моих блокнотиках, которые я старательно прятал. Боялся любопытства, почти так же, как боюсь его сейчас, предвидя некоторые вопросы.

– Как вообще относятся в вашем поселке к вашему творчеству? В курсе, что рядом живёт человек не совсем обычной судьбы?

– Разговоров о своих сочинениях ни с кем из поселковых не веду, все возникающие либо блокирую, либо стараюсь дистанцироваться односложностью ответов. Надо отдать должное землякам: они особо не любопытствуют, к писательству моему относятся терпимо, разница между равнодушием и приязнью не столь велика.

– Все писатели, которые живут вне столицы, нервничают оттого, что далеки от литературных встреч, от людей творческих. Нет желания переехать в Москву? Или ещё не созрели?

– Это заблуждение — думать, что все провинциалы нервничают и днём с огнём, а ночью с лучиной ищут «литературных встреч». Я не нервничаю, не ищу. В моём посёлке не было ни одного знакомого мне писателя, и пока я волен распоряжаться этим — не будет. Это к вопросу о том, обуревает ли меня «желание» переехать в столицу и сколь сильна во мне жажда общения с «людьми творческими». Знаю одно: моя изолированность лишь во спасение мне. Остальное не главное, а может быть, даже лишнее.

Для меня гораздо дороже общение с деревенским стариком или старухой, с женщиной или ребёнком, с рыбаками и охотниками. Вообще люблю людей естественного течения мысли. Они не обременены необходимостью «подмечать», «фиксировать», «творить», лезть к тебе в душу за-ради художественной корысти. И мне с ними легко, отдохновенно. Душа светла.

– Судя по всему, вы не любите город. Почему?

– Я нигде не писал о своей нелюбви к городу. Вопрос поставлен некорректно. Потом, неприязнь к городу со стороны деревенского жителя, к тому же если он писатель, — тема устаревшая, нежизнеспособная и, с моей точки зрения, вульгарная.

Зачем сталкивать лбами город и деревню? Там и там живут люди. Там и там они страдают, любят, болеют, бывают счастливы, грустят, смеются, лишаются чего-то крайне дорогого для себя или, наоборот, сами отдают за бесценок, в свой срок — рождаются или рождают, а в отведённый час умирают либо провожают в последний путь.

Дело не в местожительстве, по большому счёту. Все мы ходим под одним небом.

– Михаил Александрович Тарковский, когда предложил вас в качестве соискателя премии имени Виктора Астафьева, отметил, что вы придерживаетесь линии великого писателя. А сами вы ощущаете себя его последователем? И ещё: вы были на малой родине Виктора Петровича?

– В Иркутске иные считают, что я наследую Распутину. То же можно услышать, например, в Москве…

Одна из самых примитивных, не заслуживающих внимания тенденций в критике — сдвигать или, наоборот, разъединять писателей по принципу землячества.

Астафьев — из обоймы заветнейших русских классиков, несомненно повлиявших на меня. Вот всё, что имею сказать.

В Овсянке был в мае 2019 года, когда праздновалось 95-летие со дня рождения писателя. Посетил могилу, постоял на пороге маленького уютного кабинета в деревенском домике Виктора Петровича, подписал книжку для библиотеки, задержался напоследок на берегу вихрастого от ветра весеннего Енисея. Выпил за вечную память…

– Как восприняли новость о присуждении вам Астафьевской премии?

– С недоумением и даже раздражением. Не буду скрывать: мне предлагали подать заявку, намекая на то, что премия почти наверняка достанется мне. Я отказался, поскольку президентом Фонда имени Виктора Астафьева и, как я понимаю, председателем конкурсной комиссии является мой старший товарищ — писатель Михаил Тарковский. Между нами ещё в августе состоялся разговор на эту тему. Я объяснил, что не хочу пересудов. В октябре он снова напомнил об этой затеи, приводил какие-то доказательства моей излишней мнительности, но, как мне показалось, я сумел его убедить. Никакой заявки не посылал, тему эту для себя закрыл. И тут эта новость…

Она совпала с другим событием. Результаты конкурса объявили в день памяти Виктора Петровича — 29 ноября, а в это время готовилась к публикации в «Литературной газете» моя большая статья об Астафьеве, которую я предложил ещё двадцать пятого числа. Я пообижался-пообижался на Тарковского за его самодеятельность, но всё же счёл, что это, может быть, своего рода знак. Ведь ни Михаил Александрович своим окончательным решением со мной не делился, ни я ему не говорил, что в столе у меня работа об Астафьеве. Словом, хочется думать, что сам Виктор Петрович всё так устроил. Хотя наверняка найдутся скептики, любители всё объяснять личной корыстью человека. Этим мне есть что сказать. Пусть обращаются.

– Над чем вы сейчас работаете? Хотели бы написать пьесу или сценарий для фильма?

– О работе своей предпочитаю не распространяться. Только если есть повод. А он для меня один — публикация. Всё, что этому предшествует, — внутриутробный период в жизни произведения. Интерес к этому периоду считаю патологичным.

Пьесу когда-то хотел написать, но не обнаружил в себе таких способностей. Строчить сценарии для телесериалов на тему современной деревни предлагали, когда я учился на филфаке и уже публиковался как прозаик. Отказался из эстетических соображений: слишком уж отвратным показалось мне «мыло», которое прислали из сценарного отдела одного федерального телеканала, дабы я, так сказать, учёл и проникся. Судя по тому, какого качества кинопродукция заполонила экраны, все эти отвергнутые мной душещипательные истории о милых бурёнках, зелёной травке и прекрасной девице с бидоном впоследствии были экранизированы. Вот такая «Доярка из Хацапетовки».

– Не мешают ли вам поездки? Я знаю, что вы с Тарковским и Василием Авченко собираетесь в Магадан — встречаться с читателями.

– В поездках бываю редко. Поскольку пишу, к сожалению, не чаще, одно другому не помеха.

– Кем и где вы сейчас работаете? Кроме литературы, что приносит деньги? И когда получается писать?

– Литература никогда особых денег не приносила, скорее выносила. В разное время приходилось работать сторожем, корреспондентом городской газеты. Но в основном кормился сельским трудом, занимался рыбалкой и охотой.

Отвечая на вопрос о том, когда получается писать, в моём случае нужно говорить не столько о дефиците времени, сколько о недостатке мотивации. Притом что времени на писанину, действительно, с гулькин нос. Быт деревенского писателя в этом смысле если и рождает идиллические картинки, так только в сознании тех, кто в деревне никогда не жил. Точнее, не жил типично деревенской жизнью. А то ведь история русской литературы знавала и таких любителей пасторали, кто в перерывах между литературной работой тешил самолюбие «хождениями в народ», кладкой печей в мужичьих избах и всяческим другим «опрощением». Говорю это при всём моём глубочайшем почтении к художественному гению Льва Николаевича. Хотя не могу не заметить, что если бы обстоятельства жизни этого великого писателя складывались в обратной последовательности, и на литературный труд выкраивалось бы столько же времени, сколько на печные работы, вряд ли бы в русской литературе вознеслась эта вершина.

К слову, и нынче тьма «дачников» из числа писательских секретарей и прочих прихлебателей. Этим сезонная жизнь в деревне, конечно, только во благо. Знай пиши с утра до вечера, что твой барин. Другого они всё равно не умеют.

– Как говорил Астафьев, «прозаик — это человек с геморроем». Он прав?

– Не понимаю, к чему этот вопрос и какого ответа от меня ждут. Но речь, вероятно, о том, что писание художественной прозы — крест, может быть, потяжелее того, что несут поэты или кто-либо ещё из писательской братии, не в обиду им будет сказано. В этом отношении Виктор Петрович, конечно, прав. Хотя я стараюсь избегать таких грубых физиологизмов. Для себя я называю прозаика улиткой, который не разлучим со своей «раковиной» — рабочим столом. Сравнение не бог весть какое точное, но толика истины в нём, думаю, есть.

– Что вы сами выделяете из прозы Астафьева и к чему возвращаетесь?

– Люблю многое, в разное время перечитываю что-то требующееся в конкретную пору жизни. Особенно ценю рассказ «Пролётный гусь». В нём качество прозы и её деятельная сила явлены в той исключительности, которая представляется мне признаком если не совершенства, то чего-то близкого к нему.

– Вы как-то сказали, что пришло время, когда и река Лена будет прославлена автором. Что посоветуете прочитать из вашего о Лене?

– Я этого никогда не говорил. Это слова иркутского поэта Василия Козлова, на тот момент — главного редактора журнала «Сибирь», под обложкой которого появились мои первые опыты.

Что касается родной для меня реки, то я, к сожалению, написал о ней не так уж много. Для примера назову рассказ «Теплоход »Благовещенск»».

– Кое-кто утверждает, что вы — продолжатель художественных традиций Валентина Распутина. Как вы сами полагаете? «Ваш» Распутин? Может быть, расскажите о личных встречах, если, конечно, таковые были?

– О сравнениях с кем-либо из писателей уже сказал, отвечая на один из предыдущих вопросов. Подтверждать или опровергать факт наследования считаю для себя невозможным. Пусть в этом разбираются другие. Могу только уверить: ни одной строчки я не написал для того, чтобы понравиться ещё здравствовавшему тогда Валентину Григорьевичу. Никогда не старался попасться на глаза, полюбиться, набиться в ученики, не говоря уж о том, чтобы выставить себя «наследником», «продолжателем традиции» и пр. Это придумали те, кому вообще не чуждо скудомыслие. Ведь всегда проще выстрелить кому-нибудь в спину присоской с привязанной ниткой, чем назвать возникшее явление единственно верными для него словами, избегая сравнений, уподоблений и всего того, что, конечно, вводит это явление в некий культурный контекст, но при этом скорее удаляет от истины, чем приближает к ней.

«Мой» Распутин — «Уроки французского», «В ту же землю», «Нежданно-негаданно», «В непогоду». Второй из списка наряду с помянутым рассказом Астафьева «Пролётный гусь» считаю венцом малой русской прозы конца 20 века. Для меня это драгоценные и, увы, недостижимые образцы, которые я всегда держу перед глазами.

Личных встреч с писателем, по сути, не было, хотя несколько раз видел его. В последний — в Знаменском соборе Иркутска, где Валентина Григорьевича отпевали. Нас знакомили. Поспособствовал этому иркутский журналист и заядлый книгочей Константин Яковлевич Житов. Это было в сентябре 2011 года в фойе иркутской филармонии, перед концертом Евгении Смольяниновой, которую Валентин Григорьевич пригласил выступить в рамках празднования «Дней русской духовности и культуры »Сияния России»». Распутин шёл через зал большими шагами. Так ходят люди, которые хотели бы от всех скрыться, стать незаметными, сесть где-нибудь в углу, лишь бы их не видели, не лезли к ним с высокими словами, тем паче с просьбами дать автограф или встать рядышком для общего фото. Житов, человек вообще бесцеремонный, к тому же добрый приятель Распутина, окликнул его. Распутин приостановился. В ответ на рекомендацию, выданную в отношении меня Житовым, Валентин Григорьевич без всякой эмоции на лице протянул мне руку, сказал: «Извините, мне надо идти!» И пошёл дальше, ткнулся в одну, потом в другую дверь. Я понял, что он искал ту, за которой ждала выхода на сцену Смольянинова.

Так получилось, что живым писателя я больше не видел.

– Как этот год пандемии сказался на вас? Что-то изменилось в вашей жизни? Может, что-то переосмыслили? Как вы сами ко всему этому относитесь?

– Страшно за больных и пожилых в первую очередь. За всех — переживаю. Всем желаю здоровья. Сам весеннюю волну пересидел в деревне, которая в эти дни будто вымерла, ни одной души на улице. Готовил к изданию сборник повестей и рассказов. Пять лет назад в посёлке появился высокоскоростной Интернет, и такая дистанционная работа, слава Богу, стала возможной. Согласовали текст, сверстали, оформили. Осталось найти средства и напечатать.

– И последнее. Хоть вы сравнительно молоды (кстати, не скажешь по вашей прозе, кажется, её пишет человек намного старше вас), ваши мечты… О чём они? Чего вы ждёте от жизни?

– Очень личный вопрос. Врать не хочу, говорить расхожие слова — тем более. Пусть Господь распорядится мной так, как это записано в его тетрадях.